“أؤمن بإله واحد..”

1. في الإيمان

تحديد الإيمان:

عندما يتحدث الناس عما يؤمنون به، فكثيراً ما يقصدون أفكاراً اعتنقوها ومبادئ تبنّوها ومعتقدات انتموا إليها. لذا فالسؤال المطروح غالباً هو: بماذا تؤمن؟ أمّا الإيمان بمعناه المسيحي الأصيل، فليس، في الأساس، تصديقاً لأفكار واعتناقاً لمبادئ، إنما ارتباط صميمي بشخص حيّ، هو الله. في منظارٍ كهذا، لم يعد السؤال اللائق هو: بماذا تؤمن؟ بلّ، بمن تؤمن؟ ليس الإيمان، في الأساس، تصديق أمور عن الله. بل، الانتماء إلى الله كإلى مصدر كياننا ومرتكزه ومرجعه. إنه إدراك حيّ، كياني، لوجود الله، لا كما تدرك حقيقة رياضية وطبيعية وتاريخية، بل كما يُدرك وجود كائن نحن مرتبطون به في الصميم، ومنه نستمد وجودنا في كل لحظة، وإليه تصبوا، في آخر المطاف، كل أمانينا. حتى إذا أدركنا وجود هذا الكائن، ألفنا ويائنا، جعلنا ثقتنا به وألقينا عليه رجاءنا. عبارة “آمن”، في العربية، قريبة من “أمن”. آمن به تعني أمن له. أن نؤمن بالله يعني أن نأمن له، أن نثق به، أن نجعل منه معتمدنا ونسلم إليه ذواتنا مطمئنين إليه أعمق اطمئنان.

الإيمان يختلف عن المعرفة العقلية البحتة:

الإيمان معرفة لله. وهذه المعرفة، ككل معرفة، تفترض مساهمة العقل. ولكن الإيمان لا يرد إلى المعرفة العقلية البحتة. الله لا يُعرف بالعقل المجرّد كما تُعرف حقائق الرياضيات أو نواميس الطبيعة. شأن الله في ذلك شأن حقائق بالغة الأهمية في وجود الإنسان، حقائق قد يُكرّس لها المرء حياته ويموت في سبيلها ولكنه لا يستطيع أن يقدّم عنها براهين منطقية قاطعة. فمن أدرك روعة الموسيقى أو سمو التضحية، من اعتنق مبدأ العدالة والحرية والإخاء بين البشر، من وثق بصديقه إلى أبعد حدّ، من أدرك أن محبوبه شخصٌ فريد، وإن كان هناك من هو أجمل وأذكى منه، كل هؤلاء مقتنعون بصواب مواقفهم وقد يحاولون تعليلها عقلياً لإقناع الآخرين بها، ولكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تقديم البرهان العقلي القاطع عن صحتها وأن لا سبيل لهم لتثبيتها على طريقة 2+2=4، وأن من لم يختبر بنفسه ما اختبروه هم غير قادر على مشاركتهم قناعتهم ولو قدّموا له أفضل ما لديهم من براهين. ولكن ما هو صحيح بشأن تلك الحقائق الإنسانية صحيح بشكل أخص فيما يتعلق بالله:

أ – لأن الله لا يحويه العقل:

يقول الكتاب: [ اَللَّهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ ] [ يوحنا 1: 18 ]. والمقصود بذلك ليس أن الله لا يُدرك بالحواس وحسب، بلّ أنه لا يُدرك بالعقل أيضاً ولا يمكن أن يصبح بداهة عقلية على طريقة حقائق الرياضيات.

هذا أمر طبيعي إذا تذكّرنا أن الله هو الكائن اللامحدود. فكيف للعقل المحدود أن يُدركه؟. ذلك أنه لو أدركه لاستوعبه وحواه وامتلكه، ولكن أنّى للمحدود أن يسع غير المحدود. أنّى لنقطة الماء أن تستوعب البحر؟ كيف للعقل، الذي هو من الكون، والذي من الكون يستمد أفكاره وعلى نموذج أشياء الكون يبني تصوراته، كيف لهذا العقل أن يدرك من هو متعالٍ عن الكون؟

ثم أنّى للعقل أن يحوي الله ويمتلكه، طالما الله هو مصدر العقل نفسه، هو قاعدته وأساسه؟ مفاهيم العقل البشري أبداً محصورة. لذا، فتاريخ الفكر البشري كله، على كل الأصعدة، من علمي وفلسفي واجتماعي وغير ذلك، إنما هو تاريخ محاولة مستمرّة يقوم بها العقل البشري لتخطّي محدودية تصوراته نحو حقيقة أغنى وأكمل. إنه بذلك التخطّى المستمر لمكاسبه ومواقفه يشير إلى الكائن اللامحدود الذي منه يستمد انطلاقته اللامتناهية. ولكن كيف له، وهو الذي لا يملك أبداً سوى حقائق جزئية، أن يحوي ذلك المطلق الذي يدفعه بلا هوادة إلى تجاوز حقائقه الجزئية كلها وأن لا يقف عند حد في حركته التي لا قرار لها؟

الله لا يُدركه العقل، لا لأنه مبهم، غامض بحد ذاته. بلّ على العكس، لأنه الحقيقة الساطعة التي يفوق ملؤها طاقة العقل على الاستيعاب. فكما أن العين عاجزة عن الشخوص إلى الشمس، لأن نور الشمس يبهرها، هكذا العقل عاجز عن إدراك الله. هذا ما عبّر عنه الكتاب بقوله: “الله ساكن في النور الذي لا يُدنى منه”(1 تيموثاوس 6: 16). وكما أن العين، وهي لا تستطيع أن تحدّق إلى قرص الشمس، تشاهد انعكاساتها على الكائنات، هكذا العقل لا يُدرك الله إنما يستطيع أن يهتدي إليه – كما سوف نرى – إنطلاقا من آثاره في الكون، لكن دون أن يُشكّل هذا الإهتداء عملية من نوع البرهان الرياضي والعلمي، إذ أن ذلك يتنافى، كما رأينا، مع طبيعة الله.

تلك هي المفارقة التي عبّر عنها المفكّر الشهير باسكال: “لا شيء أكثر عقلانية من اعتراف العقل بعجزه عن إدراك الله. ذلك أن العقل، لو استطاع إدراك الله، لارتفع إلى مستوى الله، كما يشير مدلول كلمة ” أدرك”. ولكن، لو كان ذلك ممكن، لما كان الله إلهاً بلّ كائناً في مستوى العقل. لا يمكن أن يكون الله إلهاً إلا إذا كان فائقاً كلّ إدراك”.

ب – لأن حقيقة الله لا تفرض ذاتها على الإنسان، شأن البداهات الحسّية والعقلية، بلّ تتطلّب منه تقبّلاً وانفتاحاً:

ومن جهة أخرى، إذا تأمّلنا في علاقة الإنسان بالحقيقة، نرى أن الحقائق التي تفرِض ذواتها على حواس الإنسان أو عقله قليلة نسبياً. فأكثر الحقائق لا تكتشف إلا بجهد، وبالتالي يتطلّب اكتسابها، لا رؤية العقل وحسب، بلّ مجهود الإرادة واستعداد النفس لتقبّل حقيقة قد تصدم الأفكار المألوفة وقد تجرح الكبرياء وقد تتصدّى لهذ أو ذاك من الأهواء. هذا صحيح حتى بالنسبة للحقائق العلمية. فقد أثبت التاريخ أن كثيراً من النظريات التي طوّرَت العلم ودفعته شوطاً بعيداً إلى الأمام، كنظرية ” كوبرنيك” في الفلك، ونظرية لافوازيبه في الكيمياء، ونظرية باستور في علم الحياة، ونظرية داروين في التطور، ونظرية فرويد في علم النفس، ونظرية أينشتاين في النسبية، حوربت بشدّة من قبل الأوساط العلمية المعاصرة لها، وذلك لأسباب لا تمت إلى العلم بصلة، كتمسّك العلماء بعاداتهم في التفكير وتهرّبهم من الإعتراف بأن معلوماتهم كانت خاطئة أو ناقصة، وما شابه ذلك من دوافع نفسية كانت تتخذ العلم ذريعة لها مع أنها غريبة عنه تماماً. هكذا كان هؤلاء العلماء يقاومون عباقرة عصرهم معتقدين أنهم بذلك يدافعون عن العلم الصحيح ضد مزيفيه، فيما كانوا، من حيث لا يدرون، يدافعون عن عاداتهم وكرامتهم التي كانت تحول دون رؤيتهم للحقيقة الكامنة في النظريات التي كانوا يناهضونها. هذا ما أقرّ به العالم الكيميائي بلاك عندما كتب للافوازييه سنة 1791 رسالة يقول له فيها: “لقد بقيت لمدة طويلة بعيداً جداً عن مذهبك الجديد لأنه كان ينعت باللامنطقية ما طالما اعتبرته مذهباً سليماً… إن هذا البعد لم يكن سوى نتيجة سلطة العادة”. هكذا فإن الحقيقة العلمية ذاتها لا تنكشف إلا لذلك الذي يعترف بتواضع أن معرفته ناقصة ومعرّضة للخطاً، وأن طريقته في التفكير، أياً كان رسوخها فيه، قابلة للنقض وإعادة النظر. فإذا كانت الاستعدادات الشخصية تلعب هذا الدور كلّه في رؤية الحقائق العلمية نفسها، فكم بالحريّ يكون دورها بالنسبة لحقائق أكثر مساساً بالشخص الإنساني وبسلوكه، مثلاً بالنسبة للحقائق الخلقية. كيف السبيل مثلاً لإقناع إنسان غارق في الأنانية بسمو التضحية في سبيل الآخرين؟ وكيف يمكن لإنسان تسكره غطرسة طبقية وعنصرية أن يؤمن بمبدأ الإخاء بين البشر؟ وكيف يستطيع إنسان بنى حياته على الاحتيال أن يعترف بقيمة الصدق؟ إن خبرة مريرة تعلمنا كلّ يوم بأن الإنسان كثيراً ما يفلسف أهواءه ويبني لنفسه عقيدة تبرّر انحرافات سلوكه.

هكذا فبقدر ما تمس حقيقة ما كيان الإنسان وليس مجرّد عقله، بقدر ذلك يتأثر قبولها أو رفضها باستعدادات الإنسان الكيانية، بموافقة الشخصية العميقة. ولكن أيّة حقيقة تمس كيان الإنسان كحقيقة وجود الله؟ إنها تعني الإنسان في أعماق شخصيته، إذ عليها يترتب، في آخر المطاف، تحديد رؤيته لذاته ولمصيره، لمعنى حياته وموته، ورؤيته للآخرين ولعلاقته بهم، ونظرته إلى الكون وإلى مركزه فيه. وجود الله يعني أنه لا يسعني أن أكتفي بذاتي ولا بهذا المجتمع البشري الذي أنتمي إليه ولا بهذا الكون الذي استمد منه عناصر أفكاري ومقومات حياتي. وجود الله يعني أن ذاتي والمجتمع والكون، وكل ذلك ليس مُغلقاً على ذاته، مكتفياً بذاته، له غايته في ذاته، إنما أصله ومرجعه، ألفه وياؤه، ما يقيمه في الوجود ويرسم له غايته ويعطيه معناه، هو كائن متعالٍ عنه وحاضر في صميمه بآن، ألا وهو الله. وجود الله يعني أنه باطل أن يتعبّد الإنسان لأفكاره وميوله ومشاريعه، فردية كانت أو جماعية، لأنه يبقى عند ذاك أسير الفراغ والضياع، وأنه، بالتالي، إذا شاء أن يحقق ذاته، وجب عليه أن يتخذ من الله لا من ذاته محوراً لوجوده كلّه. ولكنه يصعب على الإنسان ان يتخلّى عن محورية ذاته. يقول لنا فرويد أن الدافع النفسي العميق الذي حمل البشر على مقاومة نظرية “كوبرنيك” هو كون هذه النظرية نقضت الاعتقاد بأن الأرض ( وبالتالي البشر ) هي مركز الكون، وجعلت منها نقطة في الفضاء اللامتناهي، وبالتالي طعنت الكبرياء البشري في الصميم. الإيمان بالله يتطلّب انسلاخا أعظم من هذا بما لا يقاس، لأنه يعني التخلّي لا عن مركزية مكانية وحسب، بلّ عن مركزية كيانية، وهذا أعمق بكثير. من لم يكن مستعداً للتخلّي عن محورية ذاته، من لم يكن مستعداً لمجازفة تخطي الذات وتخطي المجتمع والكون اللذين تجد فيهما الذات استقرارها وطمأنينتها، هذا لا يمكنه أن يعرف الله حقيقةً، ولو اعترف به لفظياً. الإنسان المعتدّ بنفسه، النشوان بأفكاره وانجازاته ومعلوماته وممتلكاته، فردية وجماعية، هذا لا يستطيع أن يؤمن حقيقة بالله، كما ورد في إنجيل يوحنا: [كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ تَقْبَلُونَ مَجْداً بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ وَالْمَجْدُ الَّذِي مِنَ الإِلَهِ الْوَاحِدِ لَسْتُمْ تَطْلُبُونَهُ؟] [يوحنا 5: 44]. من تعبّد لأهوائه رفض الله، بالفعل إن لم يكن بالكلام، لئلا يضطر إلى الاعتراف بشرّه، كما ورد أيضا في الإنجيل نفسه: [وَهَذِهِ هِيَ الدَّيْنُونَةُ: إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ لأَنَّ أَعْمَالَهُمْ كَانَتْ شِرِّيرَةً. لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ السَّيِّآتِ يُبْغِضُ النُّورَ وَلاَ يَأْتِي إِلَى النُّورِ لِئَلا تُوَبَّخَ أَعْمَالُهُ. وَأَمَّا مَنْ يَفْعَلُ الْحَقَّ فَيُقْبِلُ إِلَى النُّورِ لِكَيْ تَظْهَرَ أَعْمَالُهُ أَنَّهَا بِاللَّهِ مَعْمُولَةٌ] [يوحنا 3: 19 – 21].

ج – لأن الله شخص والإيمان اعتراف بهذا الوجود الشخصي واتصال به:

أخيراً يختلف الإيمان عن المعرفة العقلية البحتة، لأن الله موضوعه ليس فكرة ومعادلة رياضية أو مبدأ خلقياً أو ناموساً فائقاً، إنما هو شخص. الإيمان بالله هو أساساً اعتراف بشخص واتصال به، وذلك ما يتعدّى مجرّد عملية عقلية، لأنه يتطلّب موقفاً شخصياً، موقف انفتاح وتقبّل. إذا كنت منهمكا بذاتي، فالبشر الآخرون حولي يكونون كأنهم غير موجودين بالنسبة إليّ. ذلك أنني لا أرى فيهم سوى تلك الصفات التي تمكّنني من تصنيفهم وفق مصالحي وحاجاتي: فهذا طيب المعشر، وذاك ثقيل الظلّ، هذا صادق في معاملاته وذاك كذّاب، ملتوٍ، هذا جميل وذاك قبيح، هذا خدوم وذاك أناني وهلمّ جرا… أمّا وجودهم الشخصي الفريد، وجودهم بالنسبة لهم، لا بالنسبة لي ولمشاريعي، وجودهم كما يعيشونه من الداخل، ماذا تعني بالنسبة لهم خصالهم وعيوبهم وما تعَبّر عنه مما يصبون إليه ومما يعانون منه، كل ذلك يبقى غرِيباً عَنّي، وكأنه غَيْر موجود بالنسبة إليّ. شخص الآخر لا يصبح حاضراً حقيقة في ذهني إلا إذا قبلت بأن أتخطى انهماكي بذاتي لأصبح حاضراً لهذا الآخر، منفتحا إليه. عند ذاك أصبح بالحقيقة مدركا لهذا الوجود الفريد ومتصلاً به بآن، عند ذاك تقوم بيني وبينه علاقة حقة أخرج بها من ذاتي لألاقيه كما هو ولأشارك وجوده كما يحياه هو.

لكن ما هو ضروري بالنسبة لعلاقتي بشخص إنساني آخر، ضروري بصورة أخص بالنسبة لعلاقتي بالله. فإذا كان تخطي انهماكي بذاتي أساسي لأكتشف حقيقة وجود الآخر البشري، فكم بالحري يصبح هذا التخطّي ضرورياً لأكتشف وجود من هو آخر بالكلية، من يفوق بما لا يقاس أفكاري وتصوّراتي ومشاعري ورغائبي. فإذا كنت منهمكا بذاتي، وآمالي وأهوائي، كيف يمكنني أن أتحسس وجود ذاك الذي يعلو على أفكاري ورغائبي كما تعلو السماء عن الأرض على حدّ تعبير أشعياء النبي؟ عند ذاك فقد لا أدرك وجود الله، وأعترف بهذا الوجود لفظياً دون أن يكون لهذا الاعتراف أس معنى لحياتي، أو قد أرى في الله مجرّد صورة لما أتمنّاه وأرهبه، أي أنني أكوّن لنفسي أصناما أقيمها عوض الله (مثلاً صورة إله “وظيفته” أن يضمن صحّتي ونجاحي وسعادتي ويوفق أموري ويعطيني الغلبة على أعدائي…). أمّا إذا كان لدى من الانفتاح ما يمكّننى من التطلّع على خارج حدود ذاتي، عند ذاك يسعني أن أدرك وجود ذلك الآخر بالكلية الذي هو مصدر وجودي ومرجعه، عند ذاك يُمْكِنني أن أتصل به وأشاركه وجوده وأدرك أنه، وهو المتعالي عني كل التعالي، أقرب إليّ من ذاتي، لأني به، وبه وحده أجد ذاتي على حقيقتها وأحقق معنى وجودي.

تخطي الذات للاتصال بالإنسان الآخر، تخطي الذات للاتصال بالله: ليس هناك مجرّد تشابه بين هاتين العمليتين، إنما يوجد إرتباط وثيق بينهما. فبقدر ما انفتح إلى الآخر البشري، أصبح أكثر استعداداً للاتصال بالله. لذا ربط الرسول يوحنا بين محبة الله (أي الاتصال الصميمي بالله، الذي لا إيمان حقيقي بدونه) وبين محبة البشر إخوتنا، قائلاً: [ فَإِنْ قَالَ أَحَدٌ: { أَنَا أُحِبُّ اللهَ ! } وَلكِنَّهُ يُبْغِضُ أَخاً لَهُ، فَهُوَ كَاذِبٌ، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ لاَ يُحِبُّ أَخَاهُ الَّذِي يَرَاهُ، فَكَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَطُّ ؟ ] [ 1 يوحنا 4: 20 ]. ولذا تدعونا خدمة القداس الإلهي أن نحب بعضنا بعضا لنستطيع الاعتراف بالله الثالوث: “لنحب بعضنا بعضاً لكي، بعزم متفق، نعترف مقرين بآب وابن وروح قدس ثالوثٍ متساوٍ في الجوهر وغير منفصل”.

الله يكشف ذاته لنا فيجعل الإيمان ممكناً:

إذا كان الله، موضوع الإيمان، يفوق، كما رأينا، كل فكر وتصوّر وشعور ورغبة، فهذا يعني أنه لا يمكنني أن أكتشفه من تلقاء ذاتي. ولكن الله يحبني. ولذا أراد ان يكشف ذاته لي. ذلك أن المحبة تدفع المحبّ أن يكشف ذاته للمحبوب. حسب قول الرب: [ الَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي ] [ يوحنا 14: 21 ].

لو لم يأخذ الله مبادرة كشف ذاته للإنسان. لما كان الإيمان ممكناً. ولكنه آخذ ابداً هذه المبادرة. إنه يخاطب الإنسان، مظهراً له ذاته. وداعياً إيّاه إلى مشاركته حياته. وذلك بالوسائل التالية:

- من خلال آثاره في الخليقة وفي قلب الإنسان.

- بالوحي الإلهي وتاريخ الخلاص الذي بلغ ذروته بتجسّد ابن الله.

تلك هي الطرق التي يسلكها الله ليأتي إليّ ويقرع على باب نفسي. حتى إذا سمعت صوته وفتحت له قلبي (والقلب في لغة الكتاب هو مركز الشخصية، يلتقي فيه العقل والشعور والإرادة)، إختبرته بأعماق كياني حضوراً شخصياً يملأني ويملأ الكون قاطبة، حضوراً يفوق كلّ تصوراتي ورغائبي ولكنه ينير العقل ويستقطب الشعور، حضوراً لا أمتلكه ولكنني به ومنه وله أحيا. هذا هو الإيمان في آخر المطاف.

أسئلة:

- هل الإيمان مجرّد تصديق أفكار عن الله، أم هو أبعد وأعمق من هذا؟.

- هل يُعقل أن يدرك العقل المحدود الله اللامحدود؟ ماذا يقول الكتاب المقدس بهذا الصدد؟ [ راجع يوحنا 1: 18و 1 تيموثاوس 6: 16 ].

- هل هناك حقائق لا تفرض ذاتها على الإنسان فرضاً، بل تتطلب منه انفتاحاً وتقبلاً لها؟ أذكر بعض هذه الحقائق. لماذا يصح ذلك، بنوع خاص، بالنسبة لحقيقة الله؟

- ماذا يقول الإنجيل عن المواقف الشخصية التي تحول دون الإيمان بالله؟ [ راجع يوحنا 3: 19 – 21 ويوحنا 5: 44 ].

- هل الاعتراف بوجود الشخص الآخر والاتصال به عملية عقلية بحتة، أم أنهما يتطلبان اتجاهاً إلى الآخر وتخطياً للذات؟ كيف يصحّ ذلك، بنوع خاص، بالنسبة للإيمان بالله؟.

- هل من علاقة بين الانفتاح للبشر والاتصال بالله؟ [ راجع 1 يوحنا 4: 20 ].

- إذا كان الله يفوق كل فكر وتصوّر، فكيف أستطيع أن أؤمن به؟.

- ما الذي يدفعني إلى كشف ذاتي لإنسان آخر؟ لماذا وكيف يظهر الله ذاته لنا؟.

2 – الله يكشف نفسه لنا:

الله يكشف ذاته لنا من خلال الخليقة:

لقد كتب الرسول بولس: [ إِذْ مَعْرِفَةُ اَلْلَّهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ لأَنَّ اَلْلَّهَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ . لأَنَّ مُنْذُ خَلْقِ اَلْعَالَمِ تُرَى أُمُورُهُ غَيْرُ اَلْمَنْظُورَةِ وَقُدْرَتُهُ اَلسَّرْمَدِيَّةُ وَلاَهُوتُهُ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُذْر ] [ رومية 1: 19، 20 ]. فالخليفة كلها تحمل أثر الله كما أن التمثال يحمل أثر النحات الذي صنعه. إنها كتاب نقرأ بين سطوره عظمة الله وحكمته وجماله. إنها تهجئة لله تحدثنا عنه وتشير إليه. لهذا أنشدت المزامير: [ اَلسَّمَاوَاتُ تُحَدِّثُ بِمَجْدِ اَللهِ وَاَلْفَلَكُ يُخْبِرُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ ] [ مزمور 19: 1 ]. فلنستعرض بعض آثار الله في الكون وفي الإنسان.

أ – إرتباط كل ما في الكون بأسباب:

كل ما في هذا الكون مرتبط بأسباب أوجدته. إذاً، لا شيء في هذا الكون موجود بحد ذاته، إذ لولا الأسباب التي أوجدته لما وُجد. لا شيء، إذاً، في الكون موجود بالضرورة، أو، كما تقول الفلسفة، واجب الوجود. كل ما في الكون ممكن الوجود، لا يوجد إلا بفعل آخر. ولكن ما يصح في جزيئات الكون يصح أيضاً في الكون ككل. ذلك أنه لا يُعقل أن يكون كل عنصر من عناصر الكون ممكن الوجود، أما مجموعة العناصر فواجبة الوجود. الكون إذاً ممكن الوجود لأنه مجموعة عناصر كلها ممكنة الوجود. وإذا كان ممكن الوجود، فمعناه أنه ليس موجوداً بحد ذاته، بلّ بفعل آخر. إذاً، يستدعي الكون سبباً خارجاً عنه. وهذا السبب الخارج عن الكون ندعوه الله. ولنأخذ الآن مثلاً يوضح ما قلناه:

إذا أخذنا حيواناً وتساءلنا: لماذا هذا الحيوان حيّ؟، وما سبب إستمراره في الوجود؟ رأينا أن لذلك أسباباً متعددة منها المواد الغذائية التي تحويها الأطعمة. ولكن إذا تساءلنا من أين تأتي تلك المواد الغذائية التي هي سبب إستمرار الحيوان في الوجود رأينا أن لها بدورها أسباباً. فمثلاً المواد السكرية، وهي التي تحرّك جسم الحيوان وتولد النشاط فيه، لا يمكن أن تأتي في النهاية إلا من النباتات. وهنا نتابع تساؤلنا فنفتش عن سبب وجود هذه المواد السكرية في النباتات، فيتضح لنا أنها تتكوّن من اتحاد الكربون بالمواد الكيماوية التي تمتصها النباتات من الأرض بواسطة الجذور. وهنا نتساءل، ما هو سبب وجود الكربون في النباتات؟. فيجيب العلم أنه من تحليل الحامض الكربوني وثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء. ولكن ما هي علة هذا التحليل؟. إنه يتم بفعل مادة الكلوروفيل الموجودة في النباتات. ولكن ما هو سبب فاعلية الكلوروفيل على ثاني أكسيد الكربون؟ هنا يظهر البحث العلمي أن فاعلية الكلوروفيل ناتجة عن الطاقة التي تستمدها من الشمس. فنتساءل: ما هي علة الطاقة الشمسية هذه؟ فتجيبنا إحدى النظريات العلمية أنها ناتجة عن تفكيك ذرات الهيدروجين في الشمس. وهنا لابدّ للعقل أن يتساءل عن السبب الذي يحدث هذا التفكيك وهذا السبب يستدعي بدوره سبباً آخراً وهلم جرا.

وهكذا حيثما انتقلنا في هذا الكون نجد سلاسل مرتبطة حلقاتها إرتباطا متيناً. وكأن الكون آلة مركبة من دواليب كثيرة يحرّك أحدها الآخر. فكل من هذه الدواليب يستمد حركته من دولاب آخر. غاية العلم أن يكتشف دوما أسباباً جديدة أي دواليب جديدة وهكذا يفسّر لنا الكون ولكن تفسيره ليس بنهائي. لأن السؤال النهائي ليس هو ما هي الدواليب وما هو عددها ولكن ما هو سبب حركة الآلة كلها. ذلك لأنه مهما كثر عدد الدواليب، وحتى لو افترضنا أن هذا العدد غير متناهٍ، فهذا لا يمنع أن تكون حركة الآلة مستمدة في النهاية من محرّك أول. فإذا ألغينا هذا المحرّك الأول توقفت الآلة حتما لأن الدواليب، مهما تعددت، تصبح بدونه عاجزة عن نقل أيّة حركة.

هذا المصدر الأول الذي تستمد منه كل الأسباب فاعليتها، كما تستمد الدواليب كلها حركتها من المحرك الأول، هو الله. وكما أن الآلة تستمد باستمرار وفي كلّ لحظة حركة دواليبها من المحرك الأول، هكذا ليس صحيحاً أن الكون استمدّ وجوده في لحظة معينة من الله ثم أصبح موجوداً بذاته، ولكنه لا يقوم إلا على الله، أن وجوده مستمد في كلّ لحظة ممن هو وحده واجب الوجود.

ب – نظام الكون:

في الكون نظام وترتيب يبدوان لنا إذا تأملنا مثلاً الفلك والجسم الإنساني وغرائز الحيوانات. يشير هذا النظام إلى وجود حكمة فائقة تتجلّى في الكون وتسيّره.

الفلك

فالنظام الشمسي مثلاً، المكون من الشمس ومن السيارات التي تدور حوله، يسير بموجب قواعد رياضية دقيقة بينها الفلكي الشهير “كيبلر”. هذه النواميس لها من الدقة والثبات ما يخول علماء الفلك أن يعينوا بالتدقيق الزمن الذي سوف يحدث فيه خسوف وذلك قبل حصوله بألف سنة.

الجسم الإنساني

ولنأخذ مثلين عن النظام البديع الذي يسود الجسم الإنساني. أولهما إشراف الكبد على نسبة مادة الـ Glucose في الدم. هذه المادة الضرورية للحياة ترد إلى المجرى الدموي بغزارة عند تناول الطعام. ولكن الكبد واقف لها بالمرصاد يلتقطها عند خروجها من الأمعاء كأنه مركز جمركي. فيخزن منها كل مايفيض عن حاجات الجسم الحاضرة، في خلاياه التي يبلغ عددها أكثر من ثلاثمائة وخمسين ملياراً. هذه الخلايا هي بمثابة مصانع كيماوية نشيطة تحوِّل الـ Glucose إلى مادة قابلة للاستهلاك هي Glycogène وهذه المؤونة بدورها تحوَّل من جديد إلى Glucose وفقاً لاحتياج الجسم وتفرز في المجرى الدموي، حتى أن نسبة الـ Glucose في الدم تبقى ثابتة (بمعدل غرام في الليتر الواحد) طيلة الحياة.

أما المثل الثاني فهو تكوين الجنين. المعلوم أن الجنين لا يبدأ إنساناً صغير الحجم ليس عليه إلا أن يتسع ليصبح ذا حجم كبير. إنما الجنين يتكون إنطلاقا من خلية واحدة.. الجسم الإنساني بتعدد أعضائه وأجهزته يخرج من تلك الخلية الواحدة التي لا أعضاء فيها ولا أجهزة. ذلك أن الخلية الأولى في تكاثرها لا توجد عدداً كبيراً من الخلايا وحسب، إنما تلك الخلايا التي أوجدت تتخصص لتؤلف كل فئة منها جهازاً من أجهزة الجسم. فالبعض تتخصص لتصبح عظاماً والبعض الآخر عضلات والبعض الآخر دماغاً وأعصاباً والبعض الآخر قلباً وشرايين وهلم جراً. ويرافق هذا التخصيص تنسيق بديع بين الأجهزة حتى تؤلف جسماً متماسكاً منسجم الأجزاء، وكأن العملية كلها موجهة بموجب تصميم رائع. في كتاب “الإنسان هذا المجهول” يقول لنا العالم الكبير الكسي كاريل أن هذا النمو المذهل كما لو رأينا بيتاً يتكون إنطلاقاً من حجر واحد يكوِّن حجارة أخرى عديدة تنتظم جدراناً وغرفاً دون انتظار تصميم المهندس وتتحول بعضها زجاجاً للنوافذ والبعض الآخر قرميداً للسقف والبعض فحماً للتدفئة والبعض ماءً للمطبخ.

غرائز الحيوانات

غرائز الحيوانات مدهشة خاصة إذا نظرنا إلى الحشرات ورأينا عند تلك الكائنات البدائية تصرفات محكمة الدقة تفوق ذكاءها بما لا يقاس. فالنحل يصنع خلاياه من الشمع الذي تفرزه غدده ولكنه يتوصل بغريزته إلى حل مسألة حسابية دقيقة، ألا وهي: ماهو الشكل الهندسي الذي يجب أن يعطى للخلايا ليتسنى استغلال المجال والشمع على أكمل وجه؟ حاول الرياضيون أن يحلّوا هذه المسألة، فوجدوا أن ثلاثة أشكال هندسية تسمح بأن لا يبقى فراغ بين خلية وأخر (مما يوفر المجال) وبأن تكون بالتالي أضلاع مشتركة بين الخلايا (مما يوفر المواد). هذه الأشكال الثلاثة هي المثلث والمربع والمسدس الإضلاع. ولكن شكل المسدس الأضلاع هو بين الأشكال الثلاثة الشكل الذي يؤمن المساحة نفسها مع أكبر توفير في المواد. وهكذا يوجد النحل بالغريزة ما وجده الرياضيون بجهدهم العقلي. في الغزيرة إذاً ترتيب بديع كذلك الترتيب الذي نجده في الفلك وفي جسم الإنسان.

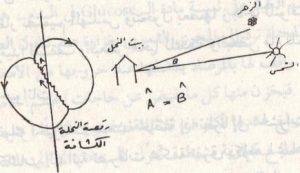

وهناك ظاهرة غريبة بديعة عند النحل اكتشفها حديثاً العالم الألماني كارل فون فريتش. فقد لاحظ هذا العالم أن النحلة الكشافة إذا اكتشفت زهراً أرشدت النحلات جامعات الغلة إلى مكانه بواسطة رقصة خاصة بكشل 8 تؤديها أمامها. وعندما درس تلك الرقصة عن كثب اتضح له أن إنحناء محورها بالنسبة للخط العمودي يعادل انحناء إتجاه الزهرة المكتشف بالنسبة إلى الشمس بموجب الرسم التالي:

وهناك ظاهرة غريبة بديعة عند النحل اكتشفها حديثاً العالم الألماني كارل فون فريتش. فقد لاحظ هذا العالم أن النحلة الكشافة إذا اكتشفت زهراً أرشدت النحلات جامعات الغلة إلى مكانه بواسطة رقصة خاصة بكشل 8 تؤديها أمامها. وعندما درس تلك الرقصة عن كثب اتضح له أن إنحناء محورها بالنسبة للخط العمودي يعادل انحناء إتجاه الزهرة المكتشف بالنسبة إلى الشمس بموجب الرسم التالي:

هكذا فإنحناء محور الرقصة يرشد إلى اتجاه الزهر. أما المسافة التي يبعد بها عن بيت النحل فترشد إليه سرعة الرقصة، لأن هذه السرعة هي بنسبة معكوسة مع تلك المسافة.

هذا النظام الذي يبدو في مختلف مظاهر الكون، كيف نفسره؟ أنقول أنه من المادة؟ ولكن المادة -كما يدرسها العلماء- هي مجموعة ذرات وطاقات. فالسؤال هو: ما الذي يُوجِد في تلك المجموعة نظاماً، ما الذي يجعل منها كوناً مرتباً ذلك الترتيب المنطقي الذي لولاه لما استطاع العقل أن يفهم الكون وأن يبنى علماً؟ البيت مؤلف من حجارة، ولكن المهم هو: ما الذي رصف الحجارة على شكل بيت؟ الكتاب مؤلَف من حروف، ولكن المهم هو: ما الذي رتب الحروف لتؤدي معاني رواية أو مسرحية أو بحث فلسفي؟ إننا في رصف الحجارة نرى فكر المهندس، وفي ترتيب الحروف نرى فكر المؤلف. كذلك في ترتيب الكون نرى فكراً جباراً لا قياس بينه وبين الأفكار البشرية. لذا قال العالم الكبير المعاصر أينشتاين إن كل عالم رصين هو “في حالة ذهول وانخطاف أمام إنسجام نواميس الطبيعة الذي فيه يتجلّى عقل فائق بهذا المقدار حتى أن كل أفكار البشر الماهرة وترتيبها ليست، إذا قيست به، سوى إنعكاس تافه بالكلية…” (أينشتاين: كيف أرى الكون). هذا الفكر الجبار هو فكر الله.

ج – عطش الإنسان المطلق:

ولكن أثر الله يبدو أيضاً في إعماق القلب البشري. إنه يتجلّى مثلاً في عطش الإنسان على المطلق.

يمكن أن يُعرّف الإنسان بأنه “حيوان قلق”. هذه ميزة أساسية يختلف بها عن سائر الكائنات الحية. فللحيوان رغبات غريزية محدودة، سهلة الإرضاء، لذلك ليس في حياته مشاكل. أما الإنسان فكلما حاول إشباع رغباته اشتدت وقويت فيه هذه الرغبات، وكأن هناك شيئاً في أعماق كيانه يحرّكه ويعذبه ويوجهه ويدفعه دون هوادة. في الإنسان تباين دائم، تفاوت مستمر بين ما يرغبه وما يملكه، بين إرادته ومقدرته، بين ما يريد أن يكون وما هو عليه. لذلك يندفع دون هوادة لإزالة هذا التباين ولكنه لا يتوصّل أبداً إلى هذه الغاية. فكلما حاول أن يقترب من مرغوبه، ابتعد هذا عنه موقظاً في نفسه الخيبة والحسرة. هذا ما يبدو في الخبرة اليومية وعلى كل الأصعدة. نكتفي بذكر البعض منها:

- فالإنسان الساعي إلى مال أو مجد لا يكتفي بما حصل عليه. إنه كلما بلغ مأربه يطمع بالمزيد. لذا، لا يعرف قلبه راحة أو إستقراراً “عين الإنسان لا تشبع” كما يقول المثل السائر.

- ولنأخذ السعي إلى الجمال. أمام منظر طبيعي بديع أو قطعة أدبية رائعة أو لوحة أخاذة أو موسيقى ساحرة، يشعر الإنسان، إلى جانب نشوته، بشيء من الحزن، ويزداد هذا الحزن بنسبة ما يكون جمال هذا المنظر أو هذا الإنتاج الفني أخاذاً. كيف يفسر هذا الحزن؟ ذلك أن الجمال الذي أدركناه أيقظ فينا حنيناً لا قدرة لنا على إطفائه ومن هنا نشأ الألم. وما هو صحيح بالنسبة إلى التمتع بالجمال ينطبق أكثر على الفنان الذي ينتجه. فكم من الأدباء والفنانين الخلاقين أفضوا إلينا بالمرارة التي كانوا يشعرون بها عندما كانوا يبدعون تحفة فنية رائعة. عندما تخرج تلك التحفة الرائعة حقاً، من أيديهم، كان الألم يحز في نفوسهم لشعورهم بالتفاوت بين ما كانوا يحلمون به وما استطاعوا أن يحققوه.

- ولننتقل الآن إلى خبرة الحب. فالحب، كما هو معلوم، ينزع إلى تأليه المحبوب. ألا يسمّى المحبّ الحبيب “معبوده”؟ إنه إذاً يطلق علبه قيمة لا متناهية وينتظر منه سعادة مطلقة. ولكنه يمنى بالخيبة، فالمحبوب، مهما سمت صفاته، بشر وليس إلهاً، لذا لا يمكنه أن يقدم لمحبّه السعادة الفردوسية التي يحلم بها. لذا دعا الشاعر الفرنسي كلوديل المرأة المحبوبة “وعداً لا يمكن أن يُبَرّ به”. وحتى إذا لم يؤله المحبوب، فالحب يسعى إلى شركة بين الحبيبين تامة وخالدة، ولكنه يصطدم بالسأم الذي تولده العادة وبالأنانية والموت.

مجمل الكلام أن للإنسان المحدود أماني لا محدودة. ولذلك يعيش في توتّر دائم. ولكن ما هو سرّ هذا التفاوت الصارخ؟ من أين للإنسان هذا السعي إلى اللامتنهي والمطلق فيما لا تقدم له خبرته سوى ما هو محدود ونسبي؟ التفسير الوحيد المرضي لتلك الظاهرة الغريبة هو أن الإنسان المحدود يحمل في ذاته صورة كائن لا محدود، ويكون هكذا سعيه إلى المطلق تعبيراً عن حنين تلك الصورة إلى أصلها، وتكون خيباته المتكرّرة ناتجة عن كونه يخطئ المرمى فيفتش عن المطلق واللامتنهي بين المخلوقات فيما لا يستطيع سوى الله أن يروي عطش قلبه. فكما أن المد يفترض وجود القمر الذي يجتذب إليه مياه البحر، ولو كان القمر مختفياً وراء السحب، كذلك مدّ النفوس في سعيها المتواصل إلى المطلق يستقطبه الله ولو احتجب الله عن نظرنا وإدراكنا: { يا رب لقد خلقتنا متجهين إليك ولذلك لن تجد قلوبنا راحة إلا إذا استقرّت فيك } [ أوغسطين المغبوط ].

* الله يكشف ذاته لنا بالوحي الإلهي:

لكن الله شاء أن يكشف لنا ذاته بشكل أوضح وأكمل من تهجئة الخليقة له. لذلك شاء أن يحدّثنا عن ذاته:

- بواسطة حوادث الخلاص التي ترويها لنا الكتب المقدسة الموحاة منه والتي يظهر لنا فيها كيف خلق الله الإنسان واعتنى به وكيف هيأ الله إفتداء الإنسان بتهيئته للشعب اليهودي وعنايته الخاصة به وترتيبه له وكيف تمم الخلاص أخيراً بتجسّده والحوادث التي تبعته من بشارة وموت وقيامة وصعود إلى السماء وإرسال الروح القدس.

- بواسطة رجال إختارهم ليحدثوا الناس عنه، فكشف لهم ذاته لكي يُنبئوا الناس عنه وعن حبه وإرادته، ولذا دعوا أنبياء، ليس فقط لأنهم تنبأوا بما سوف يحدث وخاصة عن المخلّص المنتظر، ولكن خاصة لأنهم أنبأوا البشر بقوة وحرارة عن الله وما تنتظر محبته من الناس.

- وخاصة بواسطة الابن المتجسّد [ اَللهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِيَاءِ قَدِيماً، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ – الَّذِي جَعَلَهُ وَارِثاً لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضاً عَمِلَ الْعَالَمِينَ. الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيراً لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي، صَائِراً أَعْظَمَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ اسْماً أَفْضَلَ مِنْهُمْ ] [ عبرانيين 1: 1 – 4]. أحبنا إلى حد أنه أراد أن يعيش بيننا، كواحد منا، وأن يجعل نفسه منظوراً وملموساً منا في الابن المتجسّد. وهكذا نلنا أعظم وأكمل إعلان عن الله لأن: [ كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ اَلاِبْنَ إِلاَّ اَلآبُ وَلاَ أَحَدٌ يَعْرِفُ اَلآبَ إِلاَّ اَلاِبْنُ وَمَنْ أَرَادَ اَلاِبْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ ] [ متى 11: 27 ]. والابن نفسه حدثنا عن الآب وعن نفسه وعن الروح وكشف لنا أن الله ثالوث وأدخلنا إلى سر حياة الثالوث.

- ومن خلال المسيح بواسطة الروح القدس في الكنيسة. كل هذا الوحي الإلهي حفظ في الكنيسة التي أسسها الرب يسوع المسيح لتنقل إلينا بأمانة ما أوحى الله به وتفسره حسب رأي الله بإلهام الروح القدس الساكن فيها لأن: [ أَنْ مَنْ مِنَ اَلنَّاسِ يَعْرِفُ أُمُورَ اَلإِنْسَانِ إِلاَّ رُوحُ اَلإِنْسَانِ اَلَّذِي فِيهِ؟ هَكَذَا أَيْضاً أُمُورُ اَللهِ لاَ يَعْرِفُهَا أَحَدٌ إِلاَّ رُوحُ اَللهِ ] [ 1 كورونثوس 2: 11 ].

* أسئلة:

- كيف يكشف لنا الله نفسه في الطبيعة؟

- كيف يقودنا إلى الله، إرتباط كل ما في الكون بأسباب؟

- هل تعرف مثلاً عن النظام الذي يسود الكون: مأخوذا من الفلك؟ مأخوذاً من الجسم الإنساني؟ مأخوذا من غرائز الحيوانات؟

- كيف يقودنا هذا النظام إلى الله؟

- ها تعرف معن المثل الشعبي: “إن عين الإنسان لا تشبع”؟ هل هنالك أمثلة في حياتك أنت وحياة الناس عامة تثبت حقيقة هذا المثل؟ إلى ماذا يشير هذا التفاوت بين محدودية الإنسان وأمانيه اللامحدودة؟

- كيف يكشف الله لنا ذاته في الكتاب المقدس؟ في حوادث هذا الكتاب؟ في أقوال الأنبياء؟ في الرب يسوع؟ في الكنيسة؟.

* ملحق:

حين يجد الإنسان نفسه على شفير الموت، قد يشعر، أكثر مما في أي وقت آخر، بمحدودية كيانه، وإن كيانه هذا، وبالتالي كيان جميع المخلوقات، إنما هو مستمد من آخر. في تلك اللحظات التي يحسّ فيها الإنسان أن الوجود يفلت منه، قد يختير بقوة أن هذا الوجود، وكلّ وجود، ليس قائما بذاته، إنما هو قائم فقط بإرادة آخر. لذا فقد تكون هذه اللحظات مناسبة للتوجّه إلى الله ولتقوية الصلة به، وفيما يلى شهادتان على ذلك:

- النص الأول وُجد في إحدى ساحات القتال الحرب الأخيرة على جثة أحد الجنود، وقد كتبه في ليلة معركة لقى فيها حتفه، وكان النص موقعاً Pv t.J.J.V.

“إسمع يا إلهي، إنني لم أكلمك قط قبل الآن،

ولكنني اليوم أريد أن أقول لك: ” كيف حالك؟”

لقد قيل لى أنك غير موجود،

وأنا عندئذ، كأبْلَه، صدّقت ذلك.

في الليلة الماضية، من حفرة القنبلة التي كنت فيها، كنت أرى سماءك،

لذلك تحققت جيداً أنهم كذبوا عليّ.

لو كلفت نفسي أن أرى كلّ ما صنعت،

لكنت فهمت أنه لا يمكن أن يُنكر وجودك.

أتساءل إن كنت تقبل أن تصافحني.

على كلٍ أشعر أنك ستفهمني.

إنه لمؤسف أن أكون قد أتيت إلى هذا المكان الجهنمي

قبل أن يتيسّر لى الوقت الكافي لأعرف وجهك.

لعمري، أفكّر أنه لم يبق لي شيء كثير أقوله،

لكنني سعيد لأنني صادفتك هذا المساء يا إلهي.

أعتقد أن الساعة ستأتي قريباً.

لكني لا أخشى منذ شعرت أنك قريب بهذا المقدار.

هاهي الإشارة! يجب أن أذهب يا إلهي!

إنني أحبك كثيراً وأريد أن تعرف ذلك.

أنظر، سوف تحدث معركة هائلة،

ومن يدري، يمكن أن آتي إليك في هذه الليلة!

رغم أن علاقاتي السابقة لم تكن حسنة،

أتساءل إن كنت ستنتظرني على عتبة بابك.

أنظر إنني أبكي! غريب أن أزرف أنا دموعاً!

آه، ليتني تعرّفت إليك قبل الآن بكثير!

آه، يجب أن أذهب الآن: الوداع…

إمر غريب! منذ أن تعرّفت إليك لم أعد أخاف الموت”. - أما النص الثاني فهو مقطع من رسالة كتبها الكاتب الروسي الشهير “بوريس باسترناك” مؤلف كتاب “دكتور جيفاغو” والحاصل على جائزة نوبل، يصف فيها لأحد أصدقائه أول ليلة قضاها في المستشفي إثر أزمة قلبية كادت تودي بحياته.

“في تلك الليلة التي كانت تبدو لي آخر لحظات حياتي، كنت أريد، بأكثر قوة مما مضى، أن أخاطب الله وأقول له: يا رب أشكرك لأنك جعلت حياتي وموتي على هذا المنوال، لأن صوتك جليل بهذا المقدار، لأنك جعلت مني فناناً مبدعاً تعلم في مدرستك أنت، لأنك هيأتني طيلة حياتي لإستقبال هذه الليلة. لقد كنت سعيداً إلى حد أنني بكيت”.

3 – الإيمان والحياة:

الإستعدادات الضرورية لإقتبال كشف الله:

كشف الله عن نفسه لي هو كشف شخص لشخص، كشف شخص الله غير المحدود لشخصي المحدود، وهذا الكشف لا يتم إلا في لقاء حبي بين الله وبينى. واللقاء يتطلّب أن يسعى الشخصان أحدهما إلى الآخر. الله يسعى دوما إلىّ لأنه يحبّني، ولكنه لا يُكرهني على أن أسعى إليه لأنه يحترم حرّيتي. وكما أن الإنسان إذا أغلق قلبه دون إنسان آخر، لا يستطيع أن يفهمه ولا يحسّ حقيقة بوجوده. هكذا بالحريّ الإنسان الذي يعظم نفسه ويكتفي بذاته، ولا يمكنه أن يعرف الله.

إذاً، لا يكتفي أن يفتش الإنسان بعقله عن الله ليجده. إنما يطلب منه أن يكون قلبه مستعداً للقاء الله. يقول الرب يسوع: [ طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللَّهَ ] [ متى 5: 8 ]. والنقي القلب هو الذي لا غش فيه، أي الإنسان المستقيم، المخلص، الذي يسعى إلى الحقيقة بكل جوارحه والمستعد إلى إقتبال الحقيقة ولو كانت تخالف كبرياءه وأهواءه. هذا الإنسان مستعد قلبه للقاء الله.

كثيرون يعتقدون بأنهم يعرفون الله لأنهم يردّدون كلمات عنه. ليست هذه سوى معرفة سطحية لا قيمة لها. المعرفة الحقيقية لله لا تتم إلا في لقاء حبي يكشف فيه الله ذاته لي. معرفة الله في الإنجيل تعنى محبّة الله. “أعرف الله” معناه أحبه، لأن معرفة الله لا تتم خارج محبة الله: [ الَّذِي يُحِبُّنِي وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي ] [ يوحنا 14: 21 ]. لذلك يقول آباء الكنيسة أن اللاهوتي هو الذي يصلّي. إذاً أعلى شهادة في اللاهوت لا تكفي وحدها لمعرفة الله. المسيحي البسيط الذي يصلّي حقيقة أي يناجي الله ويرفع إليه روحه يعرف الله أكثر من لاهوتي كبير لا يصلّي بل يكتفي برصف كلام بديع عن الله. لذا كتب القديس “غريغوريوس النزينزي”: “الحديث عن الله العظيم، ولكن الأفضل أن نطهّر ذواتنا لله”.

الإيمان لا يكتمل إلا بالحياة:

كما أن معرفة الله لا تتم إلا بالإتصال الحياتي به، هكذا الإيمان لا يكتمل إلا بالحياة. لا يُعتبر مؤمناً ذاك الذي يعترف بوجود الله ولكنه يتصرّف كأن الله غير موجود. المؤمن ليس ذلك الذي ينادي بفكر الله. إنما هو الذي يقبل الله إلهاً له، أى محوراً لكيانه كلّه وموجهاً ومسيّراً لحياته. بهذا المعنى يقول الله عن الذين سوف يقبلونه: [سَأَكُونَ لَهُم إِلَها] [ حزقيال 11: 20 ]. إنه موضوعياً إلههم منذ الأزل، شاؤوا أم أبوا، إنما يصبح حياتياً إلههم عندما يسلّمون إليه حياتهم كلها. إبراهيم اعتبر أبا المؤمنين ليس لأنه اعتقد بالإله الواحد وسط شعب وثني وحسب، بلّ لأنه أسلم حياته لله، فقبل أن يتخلّى عن أهله وعشيرته وبيئته ومصالحه وعوائده، وأن يخرج متجها إلى مكان مجهول أعدّه الله له.

جوهر الإيمان، إذاً، أن يصبح الله إلهي، أي المرجع المطلق لكل أموري وأن أطيعه ليس فقط في تصرفاتي الخارجية بلّ وفي أفكاري ورغباتي.

هذا ما تعنيه كلمة “أرثوذكسية”. إنها تعني في آن واحد “الاعتقاد المستقيم” و”التمجيد المستقيم”. وبهذا تعلمنا أن الاعتقاد المستقيم لا يكتمل إلا بتمجيد مستقيم. تمجيد الله بحياتنا كلها. [ فَإِذَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وتَشْرَبُونَ و تَفْعَلُونَ شَيْئاً فَافْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ لِمَجْدِ اَللهِ ] [ 1 كورونثوس 10: 31 ]. [ فَمَجِّدُوا اَللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ اَلَّتِي هِيَ لِلَّهِ ] [1 كورونثوس 6: 20 ]. بهذا المعنى أيضا يقول ” فيلاريتوس” مطران موسكو: { لن يكون دستور الإيمان لكم إلا إذا عشتموه }.

أسئلة:

- ما هي الاستعدادات الضرورية لإقتبال كشف الله لنا؟ ( أنظر مثلاً متى 5: 8 )

- هتل يكتمل الإيمان بدون الحياة؟ هل يعتبر مؤمناً ذاك الذي يعتقتد بالله ولكنه يعيش كأن الله غير موجود؟ هل اعتبر إبراهيم أبا للمؤمنين لأنه اعتقد بالله وحسب؟

4 – الإيمان والعلم

هل من تناقض بين الإيمان والعلم؟:

هذا ما يدّعيه الكثيرون من دعاة الإلحاد. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ من الأساس.

أ – لأن العلم والإيمان يعملان على صعيدين مختلفين. فالعلم يهتم بربط حوادث الكون بعضها ببعض ولكنه لا يبحث في ما هو أبعد من ذلك أي أصل الكون والإنسان ومصيرهما ومعنى وجودهما لأن ذلك خارج عن نطاقه. فالعلم مثلاً يصف لنا تطوّر الحياة من أبسط الكائنات حتى الإنسان ولكنه لا يبحث في أصل المادة التي تطوّرت وفي موجّه هذا التطوّر وفي غايته. أمّا الإيمان فيعلمنا أن الله أوجد المادة ووجّه تطوّرها وإن غاية التطوّر إيجاد كائن على صورة الله، هو الإنسان، معدّ للإشتراك في حياة الله نفسها. فالعلم الذي ينادى بالتطوّر لايخالف بذلك الإيمان الذي يرى في التطوّر خطة من خطط الله لا يخالف العلم.

ب – لأن معظم بناة العلم الحديث كانوا مؤمنين. ولنذكر على سبيل المثال نيوتن الذي كان يرفع قبعته إجلالاً كلما ذُكر اسم الله. وكيبلر وفاراداي وباستور وأمبير الذي كان يردّد أمام صديقه ” أوزانام” : { ما أعظم الله }. ولنذكر بين المعاصرين أديغنتون وماكس بلانك ولويس لبرنس رنغيه من أعظم علماء الذرة. ولنذكر أيضاً كاهنين يُعتبران من أقطاب العلم الحديث: الأب جورج لوميتر صاحب نظرية مشهورة في نشوء الكون هي نظرية التمدد الكوني، والأب بيار تيار دي شردان من أعظم العلماء والمفكرين المعاصرين وهو أخصائي كبير في علم التطوّر نادى في مؤلفاته بأن التطوّر لا يُفهم إلا إذا اعتبرنا الله ألفه وياؤه. كل هؤلاء كان علمهم مدعاة لتغذية إيمانهم بالله لأنهم تطلّعوا بالعلم على عجائب الكون فرأوا فيها يد الله: [ مَا أَعْظَمَ أَعْمَالَكَ يَا رَبُّ! كُلّهَا بِحكْمَةٍ صَنَعْتَ. مَلآنَةٌ الأَرْضُ مِنْ غِنَاكَ ] [ مزمور 104: 24 ].

ج -لأن الإختراعات البشرية الحديثة وسيطرة البشر المتزايدة على الطبيعة لا تنفي كما يدّعي البعض سلطة الله. إنما هي بالأحرى إشارة إلى هذه السلطة. وذلك لأن ما يخوّل الإنسان – وهو جزء من الطبيعة – أن يُدرك مكنونات الطبيعة ويسيطر على طاقاتها بهذا المقدار العجيب، هو كون الله قد خلقه على صورته وجعله مشاركاً له إلى حد ما في سلطته على الكون: [ وَبَارَكَهُمُ اَللهُ وَقَالَ لَهُمْ: أَثْمِرُوا وَاَكْثُرُوا وَاِمْلأُوا اَلأَرْضَ وَأَخْضِعُوهَا وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ اَلْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ اَلسَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى اَلأَرْضِ ] [ تكوين 1: 28 ]. فسلطة الإنسان على الكون مستمدّة من سلطة الله. لذا، يجب أن تقوده ليس إلى الإنقتاح والتبجح بلّ إلى التسبيح والشكر لمن وهبه إيّاها حباً. هذا ما تفعله الكنيسة في كلّ قتداس إلهي عندما ترفع إلى الله كذبيحة شكر الخبز والخمر اللذين يمثلان ليس فقط الطبيعة ولكن الصناعة البشرية كلّها التي بواسطتها تمكن الإنسان من إخراج النبات من الأرض وتحويل القمح والعنب إلى خبز وخمر. فيقبل الآب كل ذلك محولاً إياه إلى جسد ودم ابنه.

أسئلة:

- هل من تناقض بين الإيمان والعلم؟ هل صحيح أن صعود الإنسان إلى القمر أو إرساله صواريخ إلى الفضاء يناقضان سلطة الله؟ أليست سلطة الإنسان على الكون مستمدة بالأحرى من سلطة الله؟ ( أنظر تكوين 1 : 28 ).

ملحق

- شهادة إثنين من بناة العلم الحديث:

- “شاهدت الله في أعماله وفي نواميس الطبيعة التي تثبت أن هناك حكمة وقوة مستقلين عن المادة” (نيوتن، فلكي ورياضي إنجليزي يُعتبر من أعظم العلماء الذين برزوا في تاريخ العلم).

- “أيها الخالق. أباركك لأنك سمحت لي أن أعجب بأعمالك. لقد أتممت رسالة حياتي بالعقل الذي أنت وهبتنيه. أذعت للعالم مجد أعمالك. فإذا كنت بأعمالي التي كان يجب أن تتجه نحوك طلبت مجد الناس فاعف عنّي لصلاحك وحنوك. أيتها الانسجامات السماوية باركي الرب. يا نفسي باركي الرب”. [كيلبر – فلكي ورياضي ألماني – لقب بمشترع السماء].

- شهادة فيزيائي كبير معاصر: Louis Leprince -Ringuet

ولد سنة 1901.

في سنة 1949 أصبح عضواً في أكاديمية العلوم.

في سنة 1959 أصبح أستاذاً للفيزياء النووية في College de France.

وفي سنة 1964 أصبح رئيساً للمركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف

اختصاصي كبير في دراسة الجزئيات ذات الطاقة الكبرى.

بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية الفرنسية، كتب عنه Francois Russo:- “إن لويس لوبرنس رنغيه مسيحي مقتنع ومجاهد! يعيش إيمانه كاملاً في كل وجوده وفي كل أعماله ولم يغلق عليه في زاوية منفصلة أو خفية من حياته. كل الذين يعاشرون -مع العلم أن علاقته تشمل كل علماء الفيزياء في العالم- يعرفون ما هي اعتقاداته.. وإلى جانب نشاطاته المهنية، أراد لوبرنس رنغيه أن يكرس جزءاً كبيراً من وقته الحر لرسالة أصيلة في الأوساط العلمية وخاصة بدعم عمل الاتحاد الكاثوليكي للعلماء الفرنسيين… لقد كان رئيساً لهذا الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1946 وحتى السنة الماضية. وكان في مهمته هذه كثير النشاط، مواظباً على كل إجتماعات مجلس الاتحاد ولجنته الإدارية.. وبفضله إلى حد كبير تمكن الاتحاد هذا في فرنسا أن يؤكد مجموعته، التي تضم عدداً كبيراً من أعضاء أكاديمية العلوم إلى جانب الباحثين الشباب، إن الإخلاص للإيمان والإخلاص للعلم يتوافقان كلياً، وأكثر من ذلك أن جمع هذين الإخلاصين في وحدة حياة شخصية يغني الإنسان وينمي شخصيته بشكل مرموق. وبفضله أيضاً إلى حد كبير أقيم حوار مثمر بين العلماء المسيحيين والعلماء غير المؤمنين…”

Francois Russo in Ecclesia, No 211, Octobre 1966.

- “إن لويس لوبرنس رنغيه مسيحي مقتنع ومجاهد! يعيش إيمانه كاملاً في كل وجوده وفي كل أعماله ولم يغلق عليه في زاوية منفصلة أو خفية من حياته. كل الذين يعاشرون -مع العلم أن علاقته تشمل كل علماء الفيزياء في العالم- يعرفون ما هي اعتقاداته.. وإلى جانب نشاطاته المهنية، أراد لوبرنس رنغيه أن يكرس جزءاً كبيراً من وقته الحر لرسالة أصيلة في الأوساط العلمية وخاصة بدعم عمل الاتحاد الكاثوليكي للعلماء الفرنسيين… لقد كان رئيساً لهذا الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1946 وحتى السنة الماضية. وكان في مهمته هذه كثير النشاط، مواظباً على كل إجتماعات مجلس الاتحاد ولجنته الإدارية.. وبفضله إلى حد كبير تمكن الاتحاد هذا في فرنسا أن يؤكد مجموعته، التي تضم عدداً كبيراً من أعضاء أكاديمية العلوم إلى جانب الباحثين الشباب، إن الإخلاص للإيمان والإخلاص للعلم يتوافقان كلياً، وأكثر من ذلك أن جمع هذين الإخلاصين في وحدة حياة شخصية يغني الإنسان وينمي شخصيته بشكل مرموق. وبفضله أيضاً إلى حد كبير أقيم حوار مثمر بين العلماء المسيحيين والعلماء غير المؤمنين…”

- شهادة جرّاح كبير معاصر وأسقف: رئيس الأساقفة لوقا.

إن بعض أقطاب العلم في القرون الماضية وفي عصرنا هذا كانوا رجالاً مكرسين لله في الكهنوت أو الرهبنة. فكوبرنيك الذي أحدث انقلاباً في المفاهيم الفلكية باعتباه الشمس لا الأرض مركزاً للنظام الشمسي، كان راهباً ألمانياً. ومانديل الذي اكتشف قوانين الوراثة وأسس علم الوراثة الحديث كان راهباً تشيكوسلوفاكياً. وقد ذكرنا آنفاً عالمين معاصرين شهيرين كلاهما من رجال الدين: الأب جورج لومتير البلجيكي والأب بيار تيار دي شاردين الفرنسي. وسنذكر الآن رجلاً جمع في شخصه العلم الفذ والأسقفية، رئيس الأساقفة لوقا الروسي الأرثوذكسي (وهو الأستاذ والجراح الشهير الدكتور ” فوينويا سنتسكي” الحائز على جائزة ستالين والمذكور في الموسوعة الطبية السوفياتية الكبرى):

ولد سنة 1877.

صار دكتوراً في الطب سنة 1903.

سنة 1921، في طشقند حيث كان أستاذاً في كلية الطب، شرطن قساً وترهب.

شرطن أسقفاً سنة 1923

لم يدع مزاولة الطب والجراحة بعد ذلك وقد برع فيها حتى استحق جائزة ستالين عام 1946 وذكر اسمه في الموسوعة الطبية السوفياتية الكبرى.

في الحرب الأخيرة، أثناء رعايته لأبرشية كراسنويارسك كان يدير مستشفيات المدينة.

بين 1944 و1945 رئس كرسي تمبوف.

سنة 1946 عين رئيس أساقفة على سيمفيروبول.

اشتهر بمواعظة ولم ينفك حتى آخر رمق من حياته يرعى صحة الناس الروحية والجسدية.

وفيما يلى مقطع من خطاب ألقاه سنة 1957 في ذكرى ميلاده الثمانين:- “… إنما أريد أن أحدثكم عن جلائل أعمال الله التي ظهرت في حياتي. وقد علمت أن كثيرين يتساءلون كيف… بعد أن أدركت شهرة العلماء، استطعت الانصراف إلى التبشير بإنجيل المسيح. إن من يفكّر على هذا النحو يرتكب خطأ كبيراً، فهو يفترض أنه لا يمكن التوفيق بين العلم والدين. ومن كان على هذا الرأي، فهو في ضلال مبين. فإن شواهد تاريخ العلوم تدلنا على أن عباقرة العلماء أمثال غاليلي، ونيوتن، وكوبرنيك، وباستور، والفيسيولوجي الروسي بافلوف، كانوا متدينين تديناً عميقاً. كما أني أعرف أن بين أساتذة الجامعات من معاصرينا كثيرون ممن يؤمنون، فالبعض منهم يسألونني البركة”.